Гипотеза об Онегине

«Знаете, в чем великая радость? Что Пушкина перечитывать никогда не скучно. Каждый раз обнаруживаешь что-нибудь, что не заметил раньше», — говорит Наум Клейман. И это правда: Пушкин необычайно многогранен и всегда актуален. Читайте о неожиданных моментах в романе «Евгений Онегин» в нашей подборке цитат из лекции Наума Ихильевича.

Посмотреть полную запись лекции «Гипотеза об Онегине» можно в видеоархиве «Прямой речи».

➤ У Пушкина многое еще сокрыто

Пушкин необычайно ёмок. То, что у него скрыто в двух-трёх стихах, на самом деле подвержено такому количеству толкований, что каждая новая эпоха приносит свое понимание этих текстов. Пушкин не просто писал стихи: это не был сладкозвучный соловей, как его называли, который «исписался», как думали даже близкие друзья в конце его жизни. На самом деле он очень многое говорит нам по сей день, и там еще очень много скрыто того, что мы даже не подозреваем.

У Пушкина была мгновенная реакция, он был необыкновенно реактивен, если можно так сказать. Все варианты записывал мгновенно, перебирая разные эпитеты, разные слова. И все это фиксировал. И это довольно трудно прочесть, потому что скоропись Пушкина не такая простая. Текстологи прочитали 99% его рукописей, но есть еще 1%. И вот там-то очень многое сокрыто.

➤ Имя и судьба героини

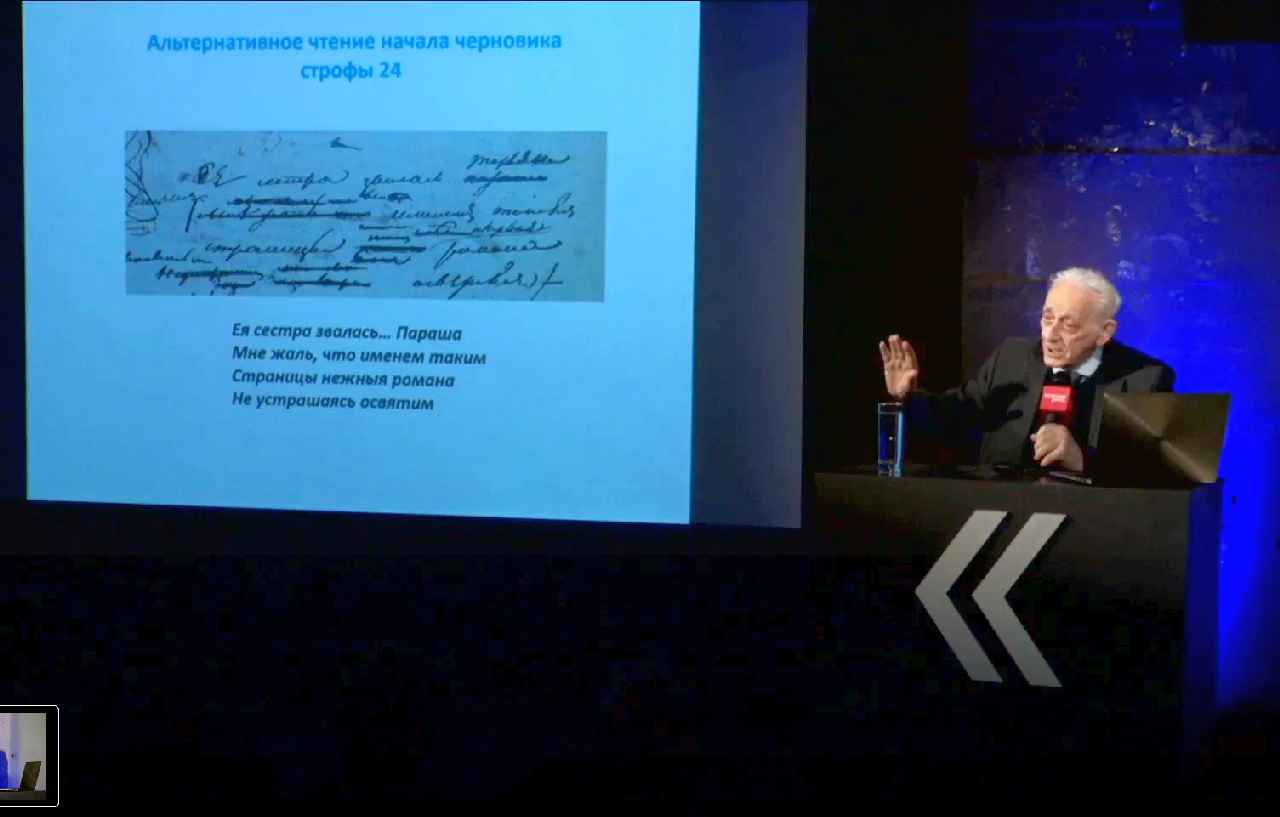

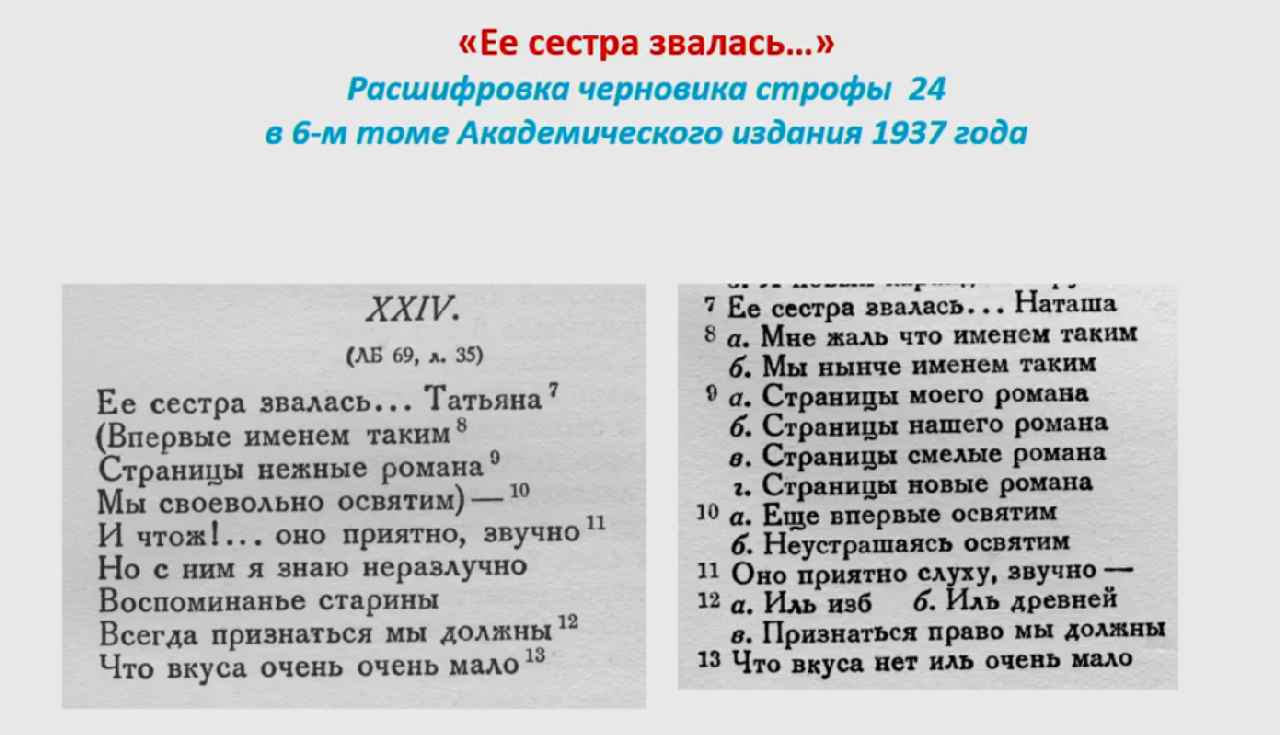

«Её сестра звалась Татьяна». А в черновике было зачеркнуто какое-то другое имя, и его сначала прочитали как Наташа. Когда Набоков комментировал Онегина, он написал: надо же, Пушкин хотел назвать героиню именем своей будущей жены, которую он еще даже не встретил.

А что же еще было в черновике? Сначала было так: «Мне жаль, что именем таким» или «Мы нынче именем таким». Дальше: «Страницы нежные романа» мы имеем в итоге, а было «Страницы СМЕЛЫЕ романа// Не устрашаясь осветим». Это чего же надо устрашаться, чтобы назвать героиню Натальей? Наталья не была таким уж самым именем неожиданным. И самое удивительное, что перед именем стоят три точки, как пауза: «а вот сейчас я вам подкину имя, которое действительно будет для вас неожиданным».

Пушкин так просто имена не выбирал.

И когда я посмотрел на черновик, я явственно увидел, что зачеркнутое имя вовсе не Наташа, а Параша. Пушкин писал П и Н одинаково, Р и Т тоже почти одинаково. То есть «ее сестра звалась Параша». Параша — то есть Прасковья. Прасковья — это не просто имя простонародное. Надо сказать, что Прасковья, или Параскева, считается покровительницей земли Псковской и даже ее считали заместительницей Богородицы на земле.

Если это Параша, то да, «мне жаль, что именем таким». Для уха это звучало почти оскорбительно, чтобы героиню-дворянку звали Параша.

История великомученицы Параскевы Пятницы во многом совпадает с историей Татианы Римской. Обет безбрачия, темница и казнь за то, что отказалась служить языческим богам. Обе были начитанными, умными, скромными девушками, которые стали символами просвещенного христианства. Но есть одна разница между ними: каким-то странным образом Параскева соединилась у нас с языческой богиней Мокшей. Это была языческая богиня, которая покровительствовала роженицам, была близка к такой чувственной любви. И странным образом девственница Параскева и эта языческая богиня Мокша соединились в одном лице.

И этот обертон чувственной любви Пушкину был совсем не нужен. Хотя героиня влюбилась в Онегина, и конечно, там играла очень важную роль именно эта тема, но вот той игривости, которая предполагалась в Параше, как раз здесь было не нужно. Так что, видимо, это стало одним из решающих соображений, почему была выбрана Татьяна.

➤ Онегин мог быть другим

Судьба Татьяны — то, что мы с вами знаем: Татьяна, верная своему мужу, за которого она вышла поневоле, продолжает любить Онегина. Но это, видимо, решение более позднее, а по ранним замыслам Пушкину мерещилась какая-то другая судьба Татьяны, как и судьба самого Онегина. Моя гипотеза в том, что в романе очень много осталось этого излучения раннего замысла. Знаете, как бывает заметен след погибших галактик, когда по реликтовому излучению мы можем восстановить то, что было когда-то. Вот так же роман хранит очень много следов этого раннего замысла.

В это время были по всей России заговоры. Пушкин был со всеми знаком. И, конечно, его вовлекали. Он предполагал, что заговоры придут, скорее всего, к победе заговорщиков. И он сдерживал свою фантазию, приноравливая развитие фабулы к тому, как развиваются события в реальности. То есть, если хотите, это была попытка вероятностной драматургии.

➤ Роман накануне чего-то важного

Но тем не менее, Пушкин что-то предполагал. Это видно по черновикам. Мы ведь с вами читаем в книгах не полный текст романа. Многие строфы там обозначены только номером и точками.

Например, мы знаем, что Пушкин вынул восьмую главу «Странствия Онегина» и сделал главу 9 восьмой. Фрагменты «Странствий» он поместил в конце романа и назвал «Отрывки из путешествия Онегина». Но мы знаем, что у Пушкина каждое слово — на вес золота. Когда он печатал главы в журнале, там были вот такие строфы (а потом, издавая весь роман, он их не включил):

В пирах готов я непослушно

С твоим бороться божеством;

Но, признаюсь великодушно,

Ты победил меня в другом:

Твои свирепые герои,

Твои неправильные бои,

Твоя Киприда, твой Зевес

Большой имеют перевес

Перед Онегиным холодным,

Пред сонной скукою полей,

Перед Истоминой моей,

Пред нашим воспитаньем модным;

Но Таня (присягну) милей

Елены пакостной твоей.

Это, конечно, юмор, но при этом сопоставление довольно острое: легкомысленная Елена, которая меняла мужей, и Татьяна, которая предстоит совершенно другая судьба, я думаю, что он понимал это сопоставление серьезно.

Кстати, дальше там еще одна строфа: «Сраженье будет. Не солгу, // Честное слово дать могу». Это написано перед 1825-м годом. То есть, Пушкин помещает судьбу Татьяны в контекст неких трагических событий, равных Троянской войне.

➤ План романа

Пушкин пишет: «Я думал уж о форме плана и как героя назову». Через семь с лишним лет был окончен роман в 9 главах и оказалось, что он построен из трех триад. В каждой из трех частей — три главы, которые перекликаются между собою и по горизонтали, и по вертикали. Там идут очень интересные переклички в разных главах. Пушкин питал особую страсть к своим триадам. Почти все его циклы построены из девяти стихотворений. Возможно, в этом была какая-то традиция — даже, может быть, эзотерическая.

Но этому плану противоречит то, что после рукописи 6-й главы написано «конец первой части». Это значит, что по меньшей мере 12 глав было запланировано сначала в «Онегине». Если первая часть состоит из 6 глав, то законно предположить, что вторая часть, скорее всего, тоже должна была состоять из 6. Причем мы знаем, что он еще и сжег какую-то 10-ю главу.

➤ «Он собрался, и слава Богу, июля 3-го числа».

Это цитата из «Путешествия Онегина». Пушкин не случайно выбирает цифры и даты. В XVIII веке 3 июля по старому исчислению — это 14 июля по новому. Не случайная дата, правда? 14 июля для всех связано со штурмом Бастилии. И почему-то здесь возникает призрак Бастилии, когда Онегин отправляется обозревать мирную Святую Русь.

И дальше была строфа, где ошибочно было прочитано или напечатано не то — и смысл сместился кардинально. Я споткнулся, когда перечитывал роман.

Среди равнины полудикой

Он видит Новгород-великой.

Смирились площади — средь них

Мятежный колокол утих,

Не бродят тени великанов:

Завоеватель Скандинав,

Законодатель Ярослав

С четою грозных Иоаннов,

И вкруг поникнувших церквей

Кипит народ минувших дней.

Пушкин очень хорошо знал русский язык: после строки «Не бродят тени великанов» должен быть родительный падеж. Это самое «не» меня смущало. Я поехал в Пушкинский музей на Пречистенке. В рукописи отчетливо видно, что там не НЕ, а НО. Видимо, в академическом издании была опечатка, и её повторяют, из года в год перепечатывая эту главу.

Получается, что Онегин приезжает в Новгород и видит вдруг опустевший бывший вольный город, в котором бродят тени великанов, его разрушивших. В русском фольклоре великаны были людоедами. И это фактически эвфемизм. На самом деле у Пушкина в этой онегинской строфе перечислены четыре человека, которые жестокими репрессиями покончили с последним русским вольным городом: Рюрик, князь Ярослав и два царя Ивана. Они покончили со свободой. И это отсыл к французской революции.

➤ Дневник Онегина

Полисемия, то есть, многозначность каждого слова у Пушкина не случайна.

Холодный Онегин — это лейтмотив фактически всего романа. Романа, который рассказывает о молодом человеке, который был способен на любовь. И у героя был, между прочим, дневник. Среди изъятых фрагментов романа еще есть «Онегинский дневник», альбом, который Татьяна нашла среди его книг. Пушкин в итоге вынул и его, как и «Странствия».

Очень странный альбом, но там есть, в частности, один важный момент. Он влюблен в красавицу. То есть, у Онегина была способность любить. И он это утрачивает на протяжении романа все больше и больше. Он от нее сознательно отказывается. Поэтому он высмеивает Ленского. Больше того, Онегин не просто холодеет душою, он становится в каком-то смысле исчадием ада. И мы с вами это знаем по сну Татьяны.

➤ Предупреждения декабристам

Мы все в школе учили сон Татьяны и поражались фантазии Пушкина. Но мало кто пытался разобраться, что за реалии стоят за этими описаниями. То, что хозяином является Онегин — это ясно, он глава шайки. Что еще?

Сон Татьяны был написан до восстания декабристов. И таким образом Пушкин, я думаю, предчувствовал, что после победы заговора Онегин, в силу тех или иных обстоятельств, мы никогда не узнаем, каких, мог оказаться тем самым диктатором России.

В Кишиневе Пушкин встретился с Пестелем (будущим декабристом, руководителем Южного общества заговорщиков, с которыми поэт был, конечно, знаком). Пестель в это время работал над «Русской правдой». Это абсолютно безжалостный документ, который предполагал не только подавление любой свободы, но и появление диктатора. Предполагалось, что это временная мера, но мы знаем, как часто временное остается навсегда.

Пушкин очень настороженно относился к тем радикальным элементам, которые были в декабристском движении. Понятно, что после казни восставших стало этически невозможно говорить о них в приличном обществе негативно. А в советское время декабристы вообще были объявлены чуть ли не предшественниками большевиков, поэтому к ним было отношение определенное. Нельзя было даже тронуть эту тему. Но то, что Пушкин находился в двойной оппозиции, это почти документально подтверждено.

С одной стороны, он был в оппозиции к царю. Не уважал Александра, считал его глупым, невежественным, безвольным. Но одновременно он очень хорошо знал, что творилось во Франции в конце 18 века. Он читал «Письма русского путешественника» Карамзина, он знал, что там произошло с вчерашними защитниками свободы. Все вчерашние союзники перерубили друг другу головы. Святая дружба после победы обернулась гражданской войной и гибелью множества людей.

И я думаю, что эта двойная оппозиция вылилась в то, что своими намеками в романе он предупреждал заговорщиков: насильственное насаждение свободы фактически может привести к террору.

О продолжении «Онегина», о взаимоотношениях Пушкина и царя Николая I, о судьбе Ленского и о том, насколько значимо каждое слово в произведениях Александра Сергеевича — в лекции Наума Клеймана «Гипотеза об Онегине» в видеоархиве «Прямой речи».