Кустодиев — живописец русской души

Кустодиев — художник, знакомый нам с детства. Его произведения часто встречаются в хрестоматиях, иллюстрируя литературу и историю. Особенно популярны его изображения ярмарок, балаганов, зимы, лета и сенокоса, что делает его творчество широко узнаваемым с раннего возраста. О творчестве Бориса Кустодиева рассказала на лекции в «Прямой речи» искусствовед Дарья Урядова. Мы собрали несколько цитат из ее рассказа.

Посмотреть запись лекции Дарьи Урядовой «Кустодиев — живописец русской души» можно в видеоархиве «Прямой речи».

Тяжелая судьба и яркое творчество

Несмотря на кажущуюся радость и яркость картин, Кустодиев прожил тяжелую жизнь, полную трагедий. Смерть сына в 11 месяцев, инвалидное кресло и постоянные боли, о которых он рассказывал близким, омрачали его существование. Однако, именно в период болезни он создает свои самые яркие картины, такие как «Портрет Федора Шаляпина» и «Купчиха за чаем», демонстрируя невероятную силу воли и жизнелюбие. Это поразительный контраст между личными страданиями и жизнерадостным изображением мира.

Кустодиев умер в возрасте 49 лет, не успев реализовать весь свой потенциал. Хотя при жизни он получил признание и смог обеспечить свою семью, после революции его имя замалчивалось в течение 30 лет. Только в 50-е годы его персональные выставки начали возвращать его творчество к народу, которому он посвятил свои картины. Таков пример трагической судьбы художника, чье признание пришло с опозданием.

Астрахань и первые шаги в искусстве

Родившись в Астрахани, Кустодиев, как и многие другие художники, должен был пойти по стопам отца-священника. Однако рано осиротел: рано умер отец. Мать поддержала желание Бориса стать художником: это скорее исключение, чем правило для тех времен. Решение заниматься искусством пришло к нему после посещения выставки передвижников в Астрахани, где его особенно поразила работа Поленова «Христос и грешница».

Хоть он и поступил в духовное училище, Кустодиев параллельно учился в художественной школе. Его первым учителем стал Павел Власов, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств. Уникальная личность для Астрахани, художник, который так сильно верил в талант Кустодиева, так твердо пробивал ему путь в искусстве. Именно Власов посоветовал Кустодиеву поступить в Академию художеств. И самое главное, он убеждал мать художника, что у нее талантливый сын, у него точно все получится.

Не так много работ у Кустодиева посвящено родному городу. Картину «Мост» он пишет в 1918 году. Идёт революция, он пишет в голодном Петрограде. Письма, воспоминания художника наполнены в те годы рассказами о том, что очереди за хлебом, что цены растут просто на глазах, что супруга художника, чтобы свести концы с концами, ходит по выходным пилить дрова. И именно в такое тяжелое время появляется эта ностальгическая история — картина «Мост. Астрахань». Изображён мост через реку Кутум, под мостом плавают расслабленно парочки, на мосту также расслабленно общаются молодые люди. И под мостом в левой нижней части купальщицы прыгают в воду.

Ученичество у Репина и влияние Цорна

Поступив в Академию художеств, Кустодиев попал в мастерскую Ильи Репина, самого популярного художника и преподавателя того времени. Под его началом Кустодиев очень быстро растет, разрабатывает сюжеты в репинской манере. Репин оказал огромное влияние на Кустодиева как на портретиста. И очень радостно Кустодиев пишет матери из академии, говоря, что начинает зарабатывать уже искусством, уже учась на первых курсах академии. В ответ мать пишет, что очень рада, но предостерегает его не слишком восхищаться натурщицами, потому что это не очень правильно.

А еще на ранние работы Кустодиева оказали влияние выставки шведского живописца и графика Андерса Цорна. Этот широкий мазок, абсолютно импрессионистическое изображение станет как раз ролевой моделью для раннего Кустодиева, когда он работает как портретист.

Работа над «Торжественным заседанием»

Вскоре один из самых успешных учеников Кустодиев был выбран Репиным в качестве помощника в работе над знаменитым полотном «Торжественное заседание Государственного совета». Работа огромная, художники пишут ее три года. Как пишет впоследствии Кустодиев, работа скучная, кропотливая, все очень тяжело. Его поначалу отправляют рисовать перспективу, и он месяцами с помощью линеек и циркуля вымеряет эту перспективу, чтобы никто, не дай бог, не получился несоразмерным.

Художники постоянно заседают вместе с Государственным советом, пишут натурные портреты. На каждого из трех мастеров (Репин, Кустодиев и Иван Куликов) приходится порядка 30 человек.

Однако эта работа стала важным этапом в карьере Кустодиева, принеся ему опыт и финансовое вознаграждение. 3,5 тысячи рублей получает каждый из художников. Это довольно большой, конечно, гонорар для старта начинающего художника.

Ранние работы и первые успехи

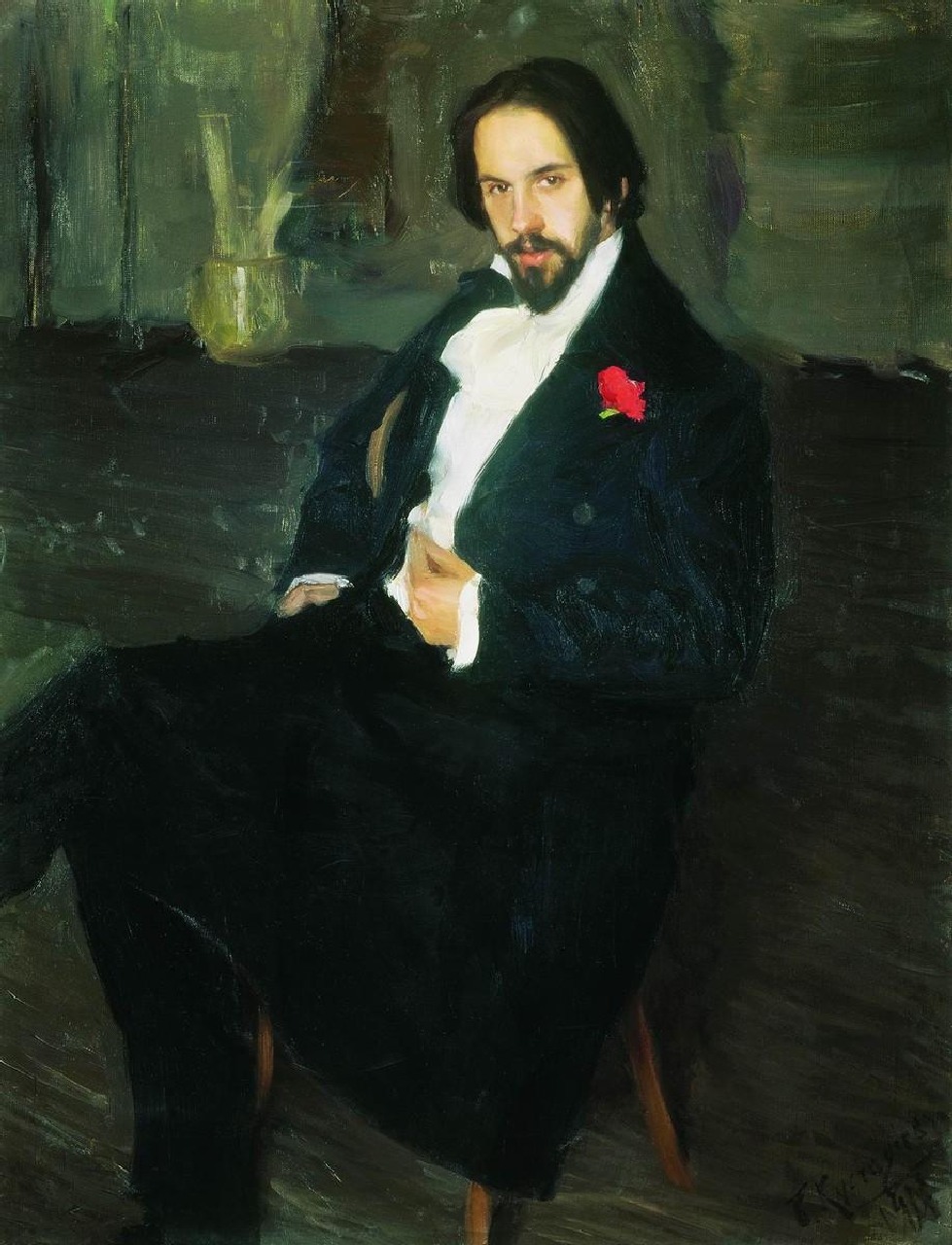

В ранний период творчества Кустодиев создает портреты своих друзей и соучеников. Портрет Ивана Билибина приносит ему первый зарубежный успех — золотую медаль второго класса на международной выставке в Мюнхене. Это свидетельствует о раннем признании таланта Кустодиева на международном уровне. Художнику всего 23 года.

Еще один примечательный портрет того времени — портрет Дмитрия Стеллецкого. Со Стеллецким они сойдутся в любви своей к русской культуре. Вместе путешествуют. В 1907 году, например, совершат путешествие по Италии. Именно Стеллецкий поможет Кустодиеву стать скульптором.

Костромская губерния и встреча с будущей супругой

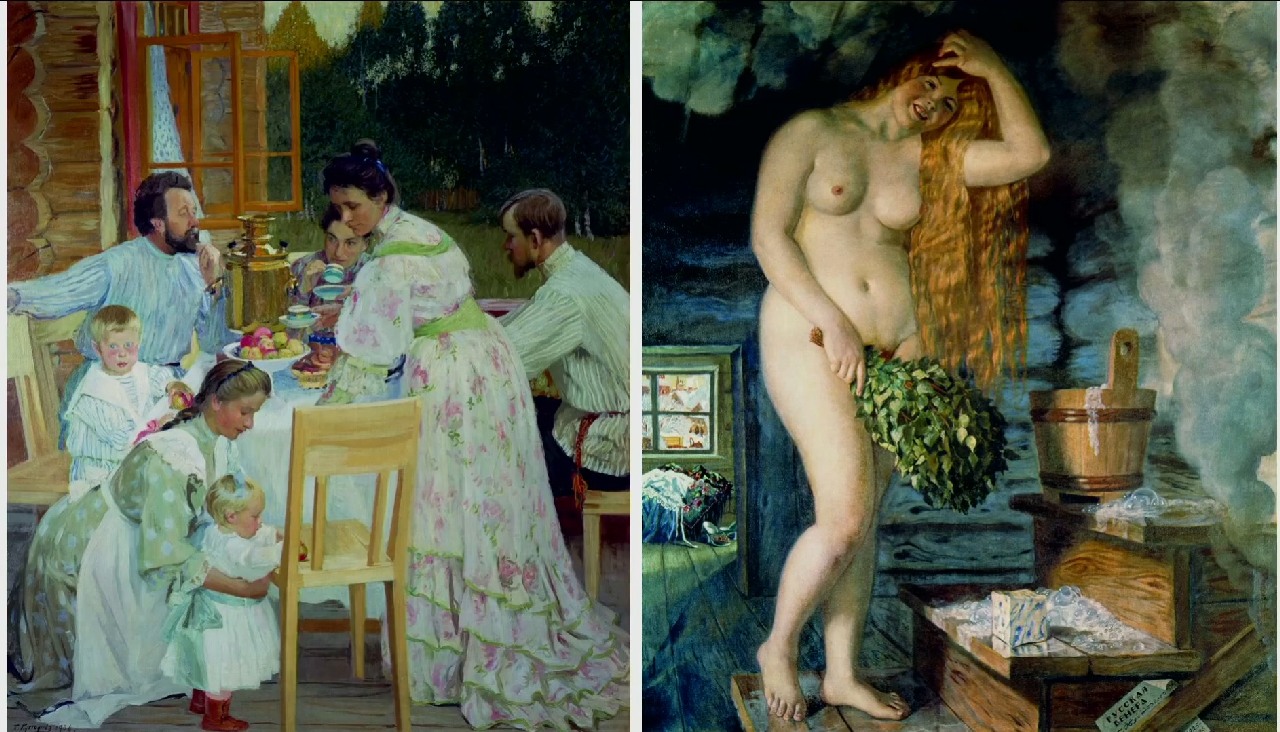

Кустодиев начинает часто посещать Костромскую губернию, где в имении Поленовых знакомится со своей будущей супругой Юлией Прошинской. Многие знаменитые работы Кустодиева были написаны именно в Костромской губернии. «Портрет семьи Поленовых» на одной из выставок Нового общества художников в Петербурге раскритиковали за так называемые варварские контрасты и отсутствие у Кустодиева чувства красоты. Но затем, в 1908 году, её покажут на выставке русских художников в Вене. И там её оценят. Австрийское правительство покупает эту картину среди прочих для Венской галереи Бельведер.

«Сирень», где изображена супруга художника Юлия вместе с дочкой Ириной, и «На террасе» стали визитной карточкой Нижегородского государственного музея. «На террасе» стала двусторонней. На оборотной стороне холста написана его заключительная картина «Русская Венера». «На террасе» — работа начинающего художника, а через 20 лет, в 1926 году, на обороте этого большого холста Кустодиев пишет свою, как оказалось, заключительную картину «Русская Венера», где претворит всё, чему посвящал свое творчество: Венера в духе его купчих, ярмарка. На обеих работах, на двух сторонах работы написана дочь Ирина. С левой стороны она совсем малютка стоит и увлеклась яблочком, а с правой стороны — её же портрет уже спустя 20 лет.

Тема семьи в творчестве Кустодиева

В мрачном Петербурге Кустодиев очень скучает по провинции и старается при любой возможности вырваться из Петербурга куда-то за город. И во время одного из таких побегов он встречает в Костромской губернии свою будущую супругу, 20-летнюю Юлию Прошинскую. Три года он ухаживает в итоге за девушкой. Они встречаются каждое лето. Юлия сирота, её воспитывают друзья семьи, и для них невозможно, что «наша Юленька выйдет замуж за провинциального художника». А Борису и Юле всё нипочём. Он пишет ей чудеснейшие слова. Они невероятно влюблены, и все письма — до и после свадьбы — пронизаны очень тёплой атмосферой. Он постоянно пишет супруге о своей любви, называет её милым Юликом.

Он пишет: «Я переживаю теперь самую лучшую пору в моей жизни. Пишу картину и чувствую, что я люблю и что меня любят». Собственно, с этого момента тема семьи и супруга становится любимыми сюжетами у Кустодиева. Он посвящает им свои лучшие работы. И таким образом встаёт в одну линию с Серовым, Тарховым, Шемякиным и другими певцами этой семейной атмосферы. Есть целая серия портретов Юлии с годами. Мы видим, как она взрослеет, матереет, становится мамой и переживает трагедию за трагедией.

Поездка в Европу

Кустодиев выпускается из Академии художеств. Он на пике популярности, его портреты заказывают, он известен за границей, он получил большой гонорар за написание «Торжественного заседания». И как выпускник отправляется в Париж с супругой, с маленьким сыном и с мамой.

Здесь он, конечно, будет без устали впитывать всю культуру, всё искусство, которое увидит в местных музеях. Он видит импрессионистов. И его работа «Утро» — одна из самых ярких его импрессионистических вещей.

После Парижа он едет в Испанию. Здесь он восхищается старым искусством, копирует Веласкеса. Кустодиев пишет, что ему совершенно ему не нравится Музей современного искусства: что-то совершенно ужасное по своему безобразию и бездарности. Хотя, когда уже спустя несколько лет он оказывается в Италии, там снова очевидно влияние импрессионизма на его творчество: его итальянские этюды, посвященные, в частности, Венеции, абсолютно современные, абсолютно навеянные всем новым искусством, которое он на этот момент насмотрелся и вобрал.

Революция в России

Наступает 1905-й год, волнения в том числе захватывают и Академию художеств. Она закрыта, художники по-разному реагируют на революцию. Кустодиев поддерживает революцию, и поэтому, когда его друг, художник Иван Билибин предлагает ему вступить в редколлегию сатирического журнала «Жупел», Кустодиев моментально создает целую серию картин, посвященных подавлению восстаний в разных местах. В частности, работа «Вступление» посвящена как раз подавлению восстания на Красной Пресне. Естественно, журнал очень быстро закрывают, Билибина арестовывают, но вслед за ним тут же появляется новый журнал под названием «Адская почта». Кустодиев снова там помещает свои рисунки. В этот раз это шаржи на представителей правительства, причем подчас тех самых, которых он рисовал в «Торжественном заседании Государственного совета».

Потом власти закроют глаза на эти оппозиционные шалости. Зная, что Кустодиев — один из лучших портретистов, будут заказывать у него портреты Александра I, Николая II, а также работу «Николай II и цесаревич Алексей». От провокационных карикатур Кустодиев в какой-то момент переходит к статусу практически придворного портретиста.

Революцию 1917 года он уже видит только из окна, сидя в инвалидном кресле. И поначалу действительно его письма и картины наполнены радостью и счастьем. Он говорит детям: «Какое счастье, что вы доживёте до лучшего времени, когда вы увидите, во что эта революция в итоге выльется». Но постепенно разочаровывается в этом, и когда спустя три года пишет работу одной из самых известных своих картин «Большевик»: революция в итоге превращается в огромного большевика, который топчет тот самый народ, который за него и выступал в какой-то момент.

Болезнь и создание шедевров в инвалидном кресле

Болезнь, начавшаяся в 1907 году, привела к нескольким операциям и, в конечном итоге, к инвалидности. Но именно в этот период Кустодиев создает свои самые известные работы, такие как «Купчиха» и портрет Шаляпина.

Идёт революция, идёт Первая мировая война. Петроград голодает, художник болеет, он уже в инвалидном кресле. И тем не менее он создает одни из своих ярчайших работ, Следуя заветам голландских живописцев, он пишет такие яркие сюжеты, посвящённые простому человеческому труду, как будто бы сбегая от жизни реальной в свои масленицы, в свои ярмарки, в свои сенокосы — в яркие сюжеты, может быть, нереалистичные совершенно даже в плане цвета, но абсолютно идеальные для художника в этот момент.

Шаляпин и создание знаменитого портрета

История создания портрета Шаляпина связана с заказом декораций для оперы «Вражья сила». Шаляпин долго отказывался позировать, но в итоге согласился при условии, что на портрете будут изображены его любимец бульдог Ройко и дочери. Кустодиев создал портрет-историю, рассказывающий о жизненном пути Шаляпина. Эта картина, как и «Купчиха», показывает собой один из ярких примеров портрета-истории, которые любил писать Кустодиев, когда за спиной того или иного героя он рассказывал всю его историю. Как Шаляпин когда-то начинал петь на ярмарках, стал известным певцом. И вот теперь его афиши на этих ярмарках тоже висят, потому что он поёт недалеко в театрах.

Интересна история про шубу Шаляпина, в которой он изображен. Кустодиев очень хотел нарисовать именно в шубе. Шаляпин ему говорит: «Ловко ли, что буду я написан в шубе? Шуба-то хороша, но, возможно, краденая». «Как краденая?» — удивился Кустодиев. «Вот так. Недели три назад получил заказ от одного государственного учреждения. Денег у них не было, поэтому они решили расплатиться тем, что есть. Ну что я? Есть же лозунг „грабь награбленное“», — отвечает Шаляпин. Понятно, что шуба эта была, так скажем, национализированная во время погромов в революции 1917 года.

Дружба с Шостаковичем

У Кустодиева есть целая серия небольших графических работ. Он график необыкновенный. Митя Шостакович, как он появляется во всех воспоминаниях, был одноклассником Ирины Кустодиевой, дочери художника. И когда уже Борис Михайлович болел, Ирина рассказала отцу: у нас учится очень талантливый мальчик, давай я его буду приглашать, он тебе будет играть. С самого детства композитора Кустодиев за его профессиональным ростом, рисует целую серию его графических портретов. На одном портрете он даже пишет «Моему маленькому другу». В ответ за такую дружбу Шостакович впоследствии посвятит одно из своих произведений Кустодиеву.

Русские художники за границей

В 1924 году русские художники понимают, что после революции их искусство никому не нужно в России — никакие бабы, никакие крестьяне, монахи и проч. И в принципе пока никто не покупает искусство. Тогда художники решают заработать за границей и организовывают первую послереволюционную выставку русского искусства в Америке, в Нью-Йорке. И именно работа Кустодиева выбирается для афиши выставки — картина «Извозчик». Картина туда отправляется и там продается. И в целом, в первую очередь продаётся именно Кустодиев, потому что его русские вот эти сюжеты, его купчихи, его купцы — это та самая экзотика, которая будет, конечно, интересна.

В этом, наверное, весь Кустодиев, потому что даже в послереволюционное время его работы будут играть очень важную роль. Несмотря на то, что его будут очень сильно критиковать за «прошлый век», но тем не менее именно его работу «Девушка на Волге» подарят японскому императору, когда от него представитель приедет налаживать отношения между Россией и Японией. Эта картина была позже обнаружена в японском императорском дворце.

Однажды Максим Горький спросил Кустодиева, почему его картины, наполненные солнцем и радостью, так контрастируют с его тяжелой судьбой. На что художник ответил: «Это потому, что краски для своих картин я выбирал сам».

Читайте также